La famiglia Manin

Dalla Toscana al Friuli

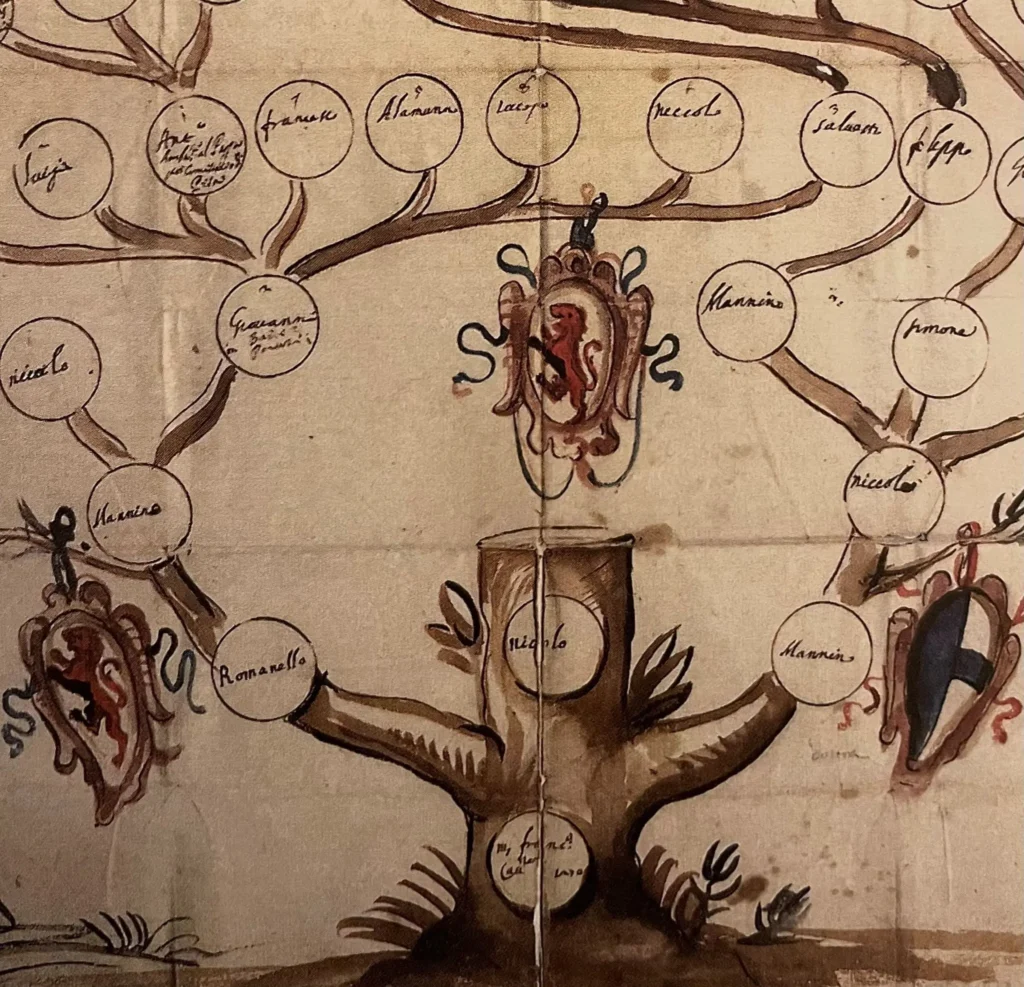

Da Firenze, la famiglia dei Manini, titolari di banchi di pegno, fugge in esilio in Friuli, più precisamente a Udine, negli anni del patriarcato di Raimondo Della Torre, a irrobustire ulteriormente una comunità toscana già forte in un territorio che, essendo economicamente arretrato rispetto all’Italia centrale, presenta maggiori possibilità di sviluppo. Nella lotta in corso tra Venezia e il Patriarcato di Aquileia per il controllo del Friuli, subito i Manini appoggiano le mire espansionistiche della Serenissima, ottenendone grandi vantaggi e affiancandosi in questo ai Savorgnan e ai Del Torso.

Manino III si stabilisce a Udine nel 1312 e da lui discenderà quell’Antonio Manin (ora il cognome è venetizzato) che nel 1578 acquista la Gastaldia di Sedegliano e fa costruire nel minuscolo borgo di Passariano una casa padronale di grandi dimensioni. All’epoca il paese contava soltanto sedici famiglie ma il territorio, compreso tra le risorgive dello Stella e del Taglio, era ricco di acque che potevano alimentare numerose attività produttive, e nei dintorni vi erano già presenti ville e terreni di proprietà di importanti famiglie friulane, come i Colloredo.

L'ascesa politica ed economica

Lodovico I ottiene nel 1651 il titolo di patrizio della Repubblica di Venezia, grazie al contributo (centomila ducati) della sua ricca famiglia al risanamento dei debiti dovuti alla lunga guerra di Candia, contro i Turchi.

Nei centocinquant’anni successivi i membri della famiglia Manin intraprendono una “scalata” ai vertici della Serenissima, conquistando i ranghi di luogotenenti, capitani, residenti, senatori e procuratori di San Marco.

La ricchezza della famiglia è davvero notevole: agli inizi del XVIII secolo la proprietà fondiaria era di oltre 12mila ettari e andava dal Polesine fino all’Istria, mentre proprietà immobiliari erano sparse da Rovigo a Padova, da Vicenza a Belluno, fino alle province di Gorizia e Trieste. I Manin edificano il palazzo di Udine e sostengono le gerarchie ecclesiastiche con significativi interventi in edifici religiosi a Venezia, come la costruzione della chiesa dei Gesuiti e la cappella di San Giuseppe degli Scalzi, e ancora a Udine, con l’edificazione dell’omonima cappella, la ristrutturazione degli spazi all’interno del duomo e gli interventi a San Pietro Martire.

Leggi il prossimo capitolo: L’ultimo doge

Scopri di più: